geb. 1934 in Gelsenkirchen

gest. 2001 in Gelsenkirchen

Ausbildung

Schriftsetzer

Mitgliedschaften

- Ateliergemeinschaft "werkstatt", Gelsenkirchen

- Vestischer Künstlerbund

Arbeitsaufenthalte

in San Baronto, Toscana (ab 1986)

Ausstellungen

seit 1978, u.a. in Gelsenkirchen, Wanne-Eickel, Dorsten, Buldern, Pistoia,

Koblenz, Bonn, Meckenheim, Werne, Recklinghausen, Winningen, Tegernsee, Mannheim,

Frankfurt a.M., Dülmen

Zum Tode von Siegfried Danguillier

Siegfried Danguillier (hier auf einer Fotografie von Friedel Danguillier) starb 2001

für alle völlig überraschend inmitten seiner kreativen Arbeit, die ihn

zuvor noch zu verschiedenen Ausstellungsorten geführt hatte. In seinem Kopf hatte

er noch viele Ideen, die er leider nicht mehr umsetzen konnte.

Katalogvorwort 1986

Die Metamorphose der Buchstaben

Lettristische Bilder von Siegfried Danguillier

Seitdem sich die Technik der schnellen Buchstabenproduktion angenommen hat,

überleben die skripturalen Fähigkeiten weitgehend im Kunstobjekt und mit

Künstlern wie Siegfried Danguillier, die den Begriff "Schriftbild"

wörtlich nehmen. In einer Zeit der profanen Vorherrschaft von Massendruck,

Bildschirmtext oder Maschine geschriebenen Blättern, die der Poesie des

gezeichneten bzw. handgeschriebenen Buchstabens wenig Raum lässt, lassen sie

sich von der bildhaften Sprache der Schrift inspirieren.

Die figurativen Symbole der ägyptischen Hieroglyphen wurden ganz

selbstverständlich als bildnerische Darstellung wahrgenommen, während

in der Gegenwart der edle Stammbaum unserer Schrift, die römische Capitalis,

zum Vehikel für den Nachrichtenkonsum verkäme, gäbe es die Künstler

nicht, die sich der Buchstaben und Lettern als Gestaltungselemente bedienen. Seit

Beginn des 20. Jahrhunderts beziehen Futuristen, Kubisten, Dadaisten und Surrealisten

Wort- und Textkombinationen in ihre Bilder, Collagen und Gemälde ein, gefolgt von

den Sprachbildern zeitgenössischer Künstler in Grafik und Malerei.

Siegfried Danguillier schöpft das gestalterische Reservoir der Schrift seit etwa

zehn Jahren systematisch aus, indem er die Modifizierbarkeit von Buchstaben und Lettern

auf ihre Tauglichkeit als Bildelement untersucht. Um 1976 trat er zum ersten Mal

mit schwarz-weißen Siebdrucken an die Öffentlichkeit. Wegweisend erscheint

noch heute ein Blatt, wo das Wort "Linie" in einem Op-art-Raster durch den

lang gezogenen Balken des zweiten "i" als Störelement wirkt.

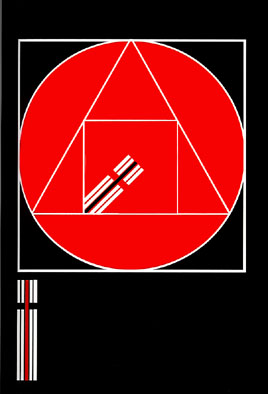

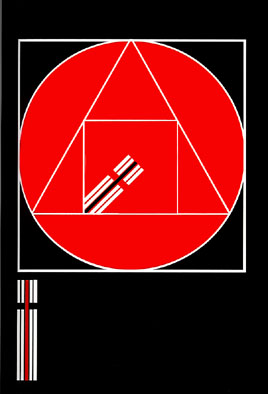

Während Buchstaben früher als Schmuckformen dienten und Initiale besonders

herausgehoben wurden, können ihre konstruktiven Grundformen - Kreis, Dreieck,

Viereck - heute Ausgangspositionen für bildnerische Entwürfe sein. Auf dieser

Basis entwarf Danguillier 1977 eine Serie über den Buchstaben "G"

(analog zu einer Ausstellung "G - wie Gelsenkirchen" in der Kommunalen

Galerie). Hier ging der Weg über mehrere Vorstufen bis zum Buchstabenbild in

vielerlei Variationen. Vertieft wurden derartige formale Experimente durch eine

mehrfarbige Reihe von Kompositionen, in denen er die Einordnung von Buchstaben in

einen quadratischen Grundraster vorführte. Dabei entstanden ornamentale

Lösungen, wo mit der wechselnden Farbe, unabhängig von dem Korpus des

Buchstabens, auch Innen- und Außenformen bedeutsam wurden.

Damit war jedoch die Hinwendung zur Farbe, die als volle Fläche eine konstruktive

Flächengliederung provozierte und in die Nachbarschaft des Hard edge führte,

vorerst beendet. Über Collagen aus Zeitungspapier mit gerissenen oder

ausgeschnittenen Kopfzeilen, in denen Ironie und Hintersinn regierten, gelangte

Danguillier zu einer weiteren Variante des Text- und Schriftbildes. Aus der Zeit um

1979/80 stammt ein Triptychon, in dem er lateinische, japanische und arabische

Zahlensysteme mit geprägten Zahlen kombiniert. Nunmehr werden Prägungen

zusammen mit geschriebenen oder gedruckten Texten ein Hauptthema. Meist beherrscht

das geprägte Wort, manchmal als Spiegelschrift in eine Kreisform gebracht, ein

durch mehrmaliges Überdrucken verzerrtes Letternmuster. Kartons wie

"light" bewegen sich bereits jenseits aller Schriftlogik und wirken als

reines Bildelement. Um die gleiche Zeit vollzieht sich eine Annäherung an das

Objekt, wobei der bereits zitierte Störeffekt eine dominierende Rolle spielt.

Die mit Rohleinen bezogenen und mit Textilfarben bedruckten Objekttafeln werden

aufgeschlitzt und geben den Blick frei auf Zahlen oder Buchstaben und Zeichen.

Die Neugier des Voyeurs ist geweckt bei diesem Wechselspiel zwischen außen und

innen, zwischen Fläche und Tiefenraum, Ordnung und Zerstörung.

Ausschließlich von der Reliefwirkung des Prägedrucks lebten die monochromen

weißen Arbeiten, in denen sich der Buchstabe durch waagerechten oder

diagonalen Zeilenverlauf zum semantischen Symbol häutete. Immer augenfälliger

wird auch Danguilliers Rückgriff auf die Literatur, der bis heute anhält.

Er benutzt nicht nur Texte bekannter Schriftsteller oder Leitgedanken großer

Dichter, sondern nähert sich auch den Bereichen der visuellen Poesie.

Den gleichen Decouvrierungseffekt findet man in den adäquaten Siebdrucken, wo

die Prägung den Anschein von Aufklappen, Auseinanderreißen und Umknicken

erzeugt.

Dass daraus nicht ein abgesicherter und ohnehin sehr erfolgreicher Weg mit

Zugeständnissen an die Wünsche des Publikums wurde, hat Danguillier einer,

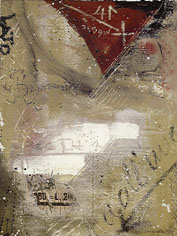

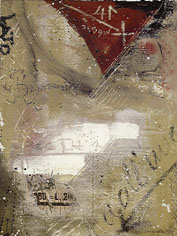

für seine Kunst wichtigen Erfahrung zu verdanken. Auf einer Reise durch abgelegene

Dörfer an der ligurischen Küste stieß er 1984 auf

"Zufallsgemälde", auf Farb- und Schriftspuren an Mauern und Türen,

die durch Wettereinflüsse, gelegentliche dilettantische Farbanstriche, Verwitterungen

und gewaltsam eingegrabene Runen gekennzeichnet waren. Bilder, die im Atelier eines

Malers nicht reizvoller hätten entstehen können. Oder nach Meinung

Danguilliers überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Um seine Funde, die von der

Vergänglichkeit eingeholt werden, immer vor Augen zu haben, hielt er sie im Foto

fest, und so entstand aus der urtümlichen Anmut dieser Objekte ein Mappenwerk.

Die farbigen Lichtbilder übermitteln den melancholischen Reiz abblätternder

Farbe, ungelenkter Sgraffiti und roher Holzstrukturen, eine Ausbeute, die Folgen im

Hinblick auf sein künstlerische Arbeit haben sollte.

Für Danguillier sind die Fotos immer noch eine Quelle der Inspiration, eine

Verführung zur Farbe und zur freien Komposition. Wahrhaftig - eine Tür hatte

sich geöffnet und den Blick freigegeben für die intuitive Bildschöpfung,

bei der zwar die Disposition noch festgelegt ist, die Reize des Zufalls aber die erste

Geige spielen. Es beginnt bei aufgespannten, mit einer Spachtelmasse überzogenen

Leinwänden, in die Danguillier waagerecht oder diagonal verlaufende Schriftzüge

eingräbt, locker Hingeschriebenes, Worthülsen, manchmal auch Texte. Diese

Grundstruktur wird mit Farbüberzügen und Schriftrastern verdichtet,

die im Siebdruckverfahren aufgebracht sind. Nun beginnt die malerische Decollage,

das Wegschleifen von Farbe, sodass stellenweise wieder Schrift und Letternkombinationen

zum Vorschein kommen. Dadurch reduziert sich auch die Farbintensität der warmen

Braun- und Ockertöne, der Rot- und Blaustufungen und die negierende Wirkung der

Weißabdeckungen.

Mit diesen Bildentwürfen, die sich auch in Siebdrucke übertragen lassen,

verlässt Danguillier zum ersten Mal die Beschränkung von Planung

und Selbstdisziplin. Die Rhythmik der skripturalen Geste, die emotionale

Entscheidung über Formen und Aufbau, das Einbeziehen manipulativer Prozesse und

Zufallswirkungen gehören nun zum kreativen Vokabular. Dessen Gebrauch lässt

eine Seite anklängen, von deren Existenz man bisher nichts wusste.

Ein Künstler, der zur Perfektion neigt, gibt sich den Unwägbarkeiten der

Phantasie anheim in Bildern, die ihre eigene lkonographie ausspielen.

(Anneliese Knorr)

Katalogvorwort 1991

Zu den Mauerbildern von Siegfried Danguillier

Es ist schon so, dass Bild und Wort sich ergänzen. Es ist schon so, dass

die ästhetische Wahrnehmung durch rationale und emotionale Assoziationen ergänzt

wird. Sind in einem Kunstwerk ganz bestimmte Assoziationen vom Künstler eingebracht,

dann muss sich eine sinnvolle und authentische Interpretation mit diesen bestimmbaren

Assoziationen auseinander setzen. Die Querbezüge zwischen Assoziationsfeldern und

eingesetzten künstlerischen Mitteln erlauben dann sogar ein Werturteil. Dazu bedarf es

aber einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit den Kunstwerken, besonders dann, wenn sie

von der Oberflächenbeschaffenheit so differenziert angelegt sind wie bei Siegfried

Danguillier. Differenziert heißt hier, dass neben der optischen Wahrnehmung auch der

Tastsinn durch die Texturen und Strukturen unmittelbar angesprochen wird. Dies zu

beschreiben ist in einem Katalog, der nur zweidimensionale Eindrücke vermitteln kann,

zwingend geboten.

Die Oberfläche der Originale ist häufig wie ein Flachrelief angelegt wobei die

feine Reliefwirkung durch unterschiedlichste technische Mittel erreicht worden ist; z. B.

kann der Bildträger selbst etwa das Tuch oder Papier, gefaltet oder zerknittert sein.

Die daraufliegenden Farbschichten sind unterschiedlich dick und teilweise wieder abgeschabt

abgeschliffen, eingeritzt oder noch im feuchten Zustand mit dem Spachtel bearbeitet oder auch

mit anderen Materialien wie Sand oder Erde vermengt aufgetragen worden. Auch eingeklebte

Plakat oder Zeitungsreste werden als feinste Reliefstufen wahrgenommen. All diese feinen

Nuancen der Reliefierung sind deshalb so differenziert wahrnembar, weil Siegfried Danguillier

die Farbpalette ganz entschieden zu Gunsten der plastischen Wirkung auf wenige Farbwerte,

meist Grau- und Brauntöne, reduziert hat. Aber wer jetzt an Eintönigkeit denkt,

übersieht die Tatsache, dass dem Künstler pro Farbton Tausende von Nuancen zur

Verfügung stehen, die das Auge auch unterscheiden kann. Diese Nuancenvielfalt macht

die Arbeiten von Danguillier auf einer sensiblen optischen Ebene zum Erlebnis. Gleichzeitig

ist sie aber auch die synaktische Bedingung dafür, dass die feine Reliefierung als

gestalterisches Mittel wirksam werden kann, wobei der Einfallswinkel der Lichtstrahlen die

Reliefwirkung verändert und den Bildeindruck damit mitbestimmt. Streiflicht z. B.

erhöht durch die längeren Schlagschatten und die ausgeprägten

Körperschatten die plastische Aussagekraft.

Wirken die bis jetzt genannten künstlerischen Mittel sehr spontan eingesetzt -

man kann teilweise geradezu die Geschwindigkeit, mit der die Farben auf verschiedenste Art

aufgetragen oder Ritzspuren eingegraben wurden, ablesen - so gilt das nicht für die

überall feststellbaren Schriftzeichen, Sätze, Zahlen oder Formeln. Diese sind klar

und als Zeichen bewusst gesetzt. Aber diese Setzung geschieht niemals als Schlusspunkt der

Arbeitsphase, sodass diese Zeichen in jedem Fall integriert werden durch Überarbeitung,

aber auch durch Farbähnlichkeit, Helligkeitsangleichung oder Richtungsbezogenheit

grundsätzlich also durch Kontrastmilderung. Sie Wirken insofern zurückhaltend und

bewahren den Charakter des Zufälligen und verweisen damit auf die Entstehungsgeschichte

solcher Bilder.

Diese Zufälligkeit ist ein Kennzeichen der Arbeiten Danguilliers, und man wird sich

auch bald bewusst, in welchem inhaltlichen Bezug sie zu sehen ist. die Assoziationen,

die sich nämlich angesichts der Arbeiten unweigerlich einstellen, sind Seherlebnisse,

die grundsätzlich mit Alterungsprozessen und konkret mit solchen an Mauern, bei

Mörtel, an übertünchten Fassaden, mehrmals gestrichenen Türen,

Plakatwänden im Zustand der Decollage und ähnlichem zu tun haben. Vor allem bei

den übertünchten Fassaden - und dann noch in Weiß - stellt sich

die Assoziation zu südeuropäischen Ländern ein. Insbesondere die

"Toscanischen Mauerbilder" gehen auf unmittelbare Anregungen in Italien

zurück. Aber Danguillier kopiert nicht das Gesehene, sondern verfügt frei

über die zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten gesammelten

Eindrücke. Dabei ist der topografische Bezug teilweise originär, wenn etwa in

einem "Toscanischen Mauerbild' auch Erde aus der Toscana die

Reliefstruktur im Bild mitbestimmt. Es ist gar keine Frage, dass

hier archäologische Anklänge die Arbeit

Danguilliers mitbestimmen, aber es ist genauso klar, dass sein Interesse an den Zeichen

kein archäologisches ist. Der Archäologe versucht die Schriftzeichen alter

Kulturen zu deuten, den Inhalt der Zeichen zu entschlüsseln. Siegfried

Danguillier löst dagegen das Zeichen aus seinem Zusammenhang und damit aus seiner

einst eindeutigen Bedeutung, die irgendein heute unbekannter Schreiber, als

bestimmte Botschaft für einen bestimmten Personenkreis an der Wand,

am Zaun oder einer Tür

hinterlassen hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Zeichen von Kindern oder

Erwachsenen und ob in ernsthafter oder scherzhafter Absicht angebracht worden ist.

Das hat zur Folge, dass eigentlich in den Zeichen, wie sie Danguillier in seinen

Werken einsetzt, viele Faktoren, nämlich tatsächliche und mögliche,

enthalten sind. Das heißt, die spezifische Bedeutung und damit die Les- und

Begreifbarkeit von Texten oder Zeichen wird von dem Künstler bewusst vermieden,

sodass das Zeichen für sich steht, damit mehrdeutig wird und damit auch etwas

Geheimnisvolles beibehält. Andererseits haben die einzelnen Zeichen jeweils ein

konkretes Vorbild an einer bestimmten Mauer - ob in der Toscana oder in Gelsenkirchen.

Damit geraten die Reliefbilder zu

Zeitzeichen mit konkretem historischem und lokalem Bezug. Es ist jetzt angebracht,

die Komplexität des Begriffs Zeitzeichen aufzudecken, denn es stecken

mehrere Bedeutungen dahinter:

1. Zeitzeichen: ein Zeichen, das zu einer bestimmten Zeit von jemandem geschrieben

oder geritzt wurde. Die Bedeutung ist festgelegt.

2. Zeitzeichen: das eben genannte Zeichen, das zu einer späteren Zeit von

jemandem entdeckt wird und dessen archäologische Neugier reizt. Die Bedeutung ist in

der Regel nicht bekannt, und das Zeichen wird als historisches Dokument wahrgenommen.

3. Zeitzeichen: ein Kunstwerk, das Nr. 1 und 2 vereint, also die grundsätzliche

Bedeutung von historischen Zeichen und damit historisches Bewusstsein thematisiert.

Im philosophischen Verständnis ist hier das 1. Zeitzeichen im wahrsten Sinne des

Wortes aufgehoben.

Im Prinzip ist das 3. Zeitzeichen eine Synthese aus erstem und zweitem Zeitzeichen. Genau

das ist bei vielen künstlerischen Arbeiten von Danguillier nachweisbar. Das konkrete

1. Zeitzeichen mit konkretem Orts- und Zeitbezug wird rein formal übernommen und in

ein strukturales Gefüge eingebunden, das nicht ein konkretes Mauerwerk abbildet,

sondern das erlaubt, Mauerwerk, Putz oder Ähnliches zu assoziieren. Aus dem

konkreten Einzelnen wird somit das historisch Allgemeine. Dass Danguillier dieser

Problematik über das Schrift bzw. Bildzeichen nachgeht, ist biographisch nahe liegend.

Seine langjährige Auseinandersetzung mit der Kalligraphie hat ihn geradezu für

eine solche Arbeit prädestiniert, die durch ihre ästhetische Konsequenz und

die Assoziationsdichte so überzeugend wirkt.

(Dr. Carl Körner, 1991)

Siegfried Danguillier (hier auf einer Fotografie von Friedel Danguillier) starb 2001

für alle völlig überraschend inmitten seiner kreativen Arbeit, die ihn

zuvor noch zu verschiedenen Ausstellungsorten geführt hatte. In seinem Kopf hatte

er noch viele Ideen, die er leider nicht mehr umsetzen konnte.

Siegfried Danguillier (hier auf einer Fotografie von Friedel Danguillier) starb 2001

für alle völlig überraschend inmitten seiner kreativen Arbeit, die ihn

zuvor noch zu verschiedenen Ausstellungsorten geführt hatte. In seinem Kopf hatte

er noch viele Ideen, die er leider nicht mehr umsetzen konnte.  Es ist schon so, dass Bild und Wort sich ergänzen. Es ist schon so, dass

die ästhetische Wahrnehmung durch rationale und emotionale Assoziationen ergänzt

wird. Sind in einem Kunstwerk ganz bestimmte Assoziationen vom Künstler eingebracht,

dann muss sich eine sinnvolle und authentische Interpretation mit diesen bestimmbaren

Assoziationen auseinander setzen. Die Querbezüge zwischen Assoziationsfeldern und

eingesetzten künstlerischen Mitteln erlauben dann sogar ein Werturteil. Dazu bedarf es

aber einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit den Kunstwerken, besonders dann, wenn sie

von der Oberflächenbeschaffenheit so differenziert angelegt sind wie bei Siegfried

Danguillier. Differenziert heißt hier, dass neben der optischen Wahrnehmung auch der

Tastsinn durch die Texturen und Strukturen unmittelbar angesprochen wird. Dies zu

beschreiben ist in einem Katalog, der nur zweidimensionale Eindrücke vermitteln kann,

zwingend geboten.

Es ist schon so, dass Bild und Wort sich ergänzen. Es ist schon so, dass

die ästhetische Wahrnehmung durch rationale und emotionale Assoziationen ergänzt

wird. Sind in einem Kunstwerk ganz bestimmte Assoziationen vom Künstler eingebracht,

dann muss sich eine sinnvolle und authentische Interpretation mit diesen bestimmbaren

Assoziationen auseinander setzen. Die Querbezüge zwischen Assoziationsfeldern und

eingesetzten künstlerischen Mitteln erlauben dann sogar ein Werturteil. Dazu bedarf es

aber einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit den Kunstwerken, besonders dann, wenn sie

von der Oberflächenbeschaffenheit so differenziert angelegt sind wie bei Siegfried

Danguillier. Differenziert heißt hier, dass neben der optischen Wahrnehmung auch der

Tastsinn durch die Texturen und Strukturen unmittelbar angesprochen wird. Dies zu

beschreiben ist in einem Katalog, der nur zweidimensionale Eindrücke vermitteln kann,

zwingend geboten.